Dans cette vidéo, le scénariste Angelo Tijssens, la restauratrice de l'IRPA Ingrid Geelen et le directeur du musée Carl Depauw parlent de l'attrait émotionnel de la statue, de son histoire, de sa restauration et de son retour au Musée Mayer van den Bergh pour l'exposition Coups de coeur. Un regard intime sur des chefs-d'œuvre. (Lisez la suite sous la vidéo).

Un seul bloc de noyer

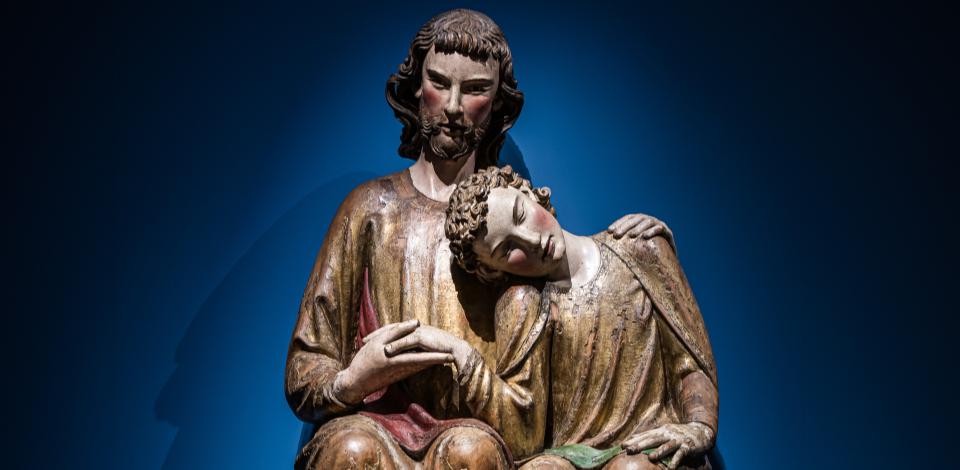

La restauration du chef-d'œuvre flamand, qui a débuté en 2023, a fourni des informations surprenantes. L'examen radiographique a confirmé que l'ensemble de la sculpture en bois avait été taillé dans un seul bloc de noyer – une prouesse artisanale impressionnante, compte tenu de la taille de la sculpture. La cavité à l'arrière est également remarquable. Des traces de clous montrent qu'elle était à l'origine recouverte d'une plaque dorsale, ce qui était assez courant dans la sculpture gothique. La structure du bois proprement dite trahit l'utilisation de gouges, de râpes et de herminettes. On ressent presque l'effort du sculpteur – sa peine et sa sueur – dans la surface.

Genoux usés et teint frais

La polychromie est typiquement gothique : feuilles d'or, rouge, vert et bleu. La feuille d'or, en particulier, était souvent appliquée aux statues religieuses : en réfléchissant la lumière, elles semblaient en émettre elles-mêmes – un effet qui renforçait l'expérience de la dévotion. Au fil des siècles, ces couleurs se sont toutefois considérablement usées. Ainsi, sur les genoux de Jésus et de Jean, la polychromie a complètement disparu, vraisemblablement à cause des effleurements répétés des moniales dominicaines de Diessenhofen, en Suisse, où la statue est restée dans le couvent pendant des siècles. Les joues, en revanche, ne présentent aucune trace d'usure : le teint éclatant a de tout temps été préservé.

En images : le traitement à l'IRPA

© KIK-IRPA (photographe Stéphane Bazzo)

© KIK-IRPA (photographe Stéphane Bazzo)

Traces de burins © KIK-IRPA (photographe Stéphane Bazzo)

Traces de burins © KIK-IRPA (photographe Stéphane Bazzo)

© KIK

© KIK

Préparation au parchemin © KIK-IRPA (photographer Stéphane Bazzo)

Préparation au parchemin © KIK-IRPA (photographer Stéphane Bazzo)

KIK restaurateur Ingrid Geelen © KIK

KIK restaurateur Ingrid Geelen © KIK

© KIK

© KIK

Couleur retrouvée

Lors de la restauration, les couleurs ont été non seulement rafraîchies, mais aussi consolidées à l'aide d'une étude d'échantillons dans les archives de l'IRPA. Les échantillons de pigments datent d'un traitement antérieur en 1951. À l'époque, la sculpture était imbibée d'un mélange de cire et de résine, ce qui rendait les couleurs ternes et grasses. Une couche brune semi-transparente a alors aussi été appliquée pour masquer les lacunes, mais elle a surtout provoqué des taches et des perturbations visuelles. Les trous de vers à bois, les fissures, les déformations, les décolorations et autres signes de dégradation ont été soigneusement traités. Le résultat après près de deux ans de restauration ? Un « Christ et Jean » magnifique qui, débarrassé de la saleté et de la fadeur, rayonnent toujours de réconfort et de connexion après 850 ans.

Empathie et réconfort

Les traits féminins de Jean ont permis aux religieuses de s'identifier facilement à lui pendant des siècles. Les mains droites entrelacées font référence au mariage, au lien mystique entre le Christ et la religieuse qui a la foi, « l'épouse du Christ ». Aujourd'hui encore, cette image suscite chez les visiteurs des sentiments d'empathie, de réconfort et de connexion. L'auteur et scénariste Angelo Tijssens a choisi cette statue comme favori du public précisément parce que son intimité dépasse de loin sa signification religieuse originelle. Il l'exprime avec justesse : « Il y a un lien entre ces deux figures : il y a une tête qui écoute un cœur, les mains entrelacées. Empathie, émoi, réconfort – voilà ce que suscite encore chez le spectateur cet objet vieux de plusieurs siècles et sculpté dans ses moindres détails. »

En images : retour à Anvers

Venez admirer le Groupe du Christ et de saint Jean à la Maagdenhuis, où il brille avec 90 autres chefs-d'œuvre de la collection du musée dans l'exposition Coups de coeur. Un regard intime sur des chefs-d'œuvre.

KIK-restaurator Ingrid Geelen en de Christus-Johannesgroep. © Dries Luyten

KIK-restaurator Ingrid Geelen en de Christus-Johannesgroep. © Dries Luyten